Disegnatore della cerchia di Giacomo Amato, ebanista e incisore di avori palermitani

Cofanetto, ultimo quarto del XVII secolo.

Pero tinto nero, ebano, avorio, cm.13,5 x 38,3 x 24,2

Provenienza: Venezia, collezione Ferruccio Mestrovich

È uno dei capitoli non scritti della storia delle arti decorative italiane, quello degli ebanisti attivi in Sicilia nel corso del XVII secolo. Ampi stralci della storia dei “corallari” trapanesi, degli argentieri e dei ricamatori, sono stati delineati in occasione di articoli e mostre, tra le quali vale la pena ricordare Splendori di Sicilia, curata nel 2000 da Maria Concetta Di Natale, il cui catalogo rimane una pietra miliare degli studi sulle arti decorative siciliane tra Rinascimento e Barocco[1]. Mostra mancante, non a caso, di un capitolo dedicato agli ebanisti – o agli “scritturisti” secondo l’arcaica definizione meridionale di questo mestiere; capitolo mancante anche nel più recente volume, a cura della stessa Di Natale, Artificia Siciliae[2]. Ciò non stupisce visto il sostanziale disinteresse storicamente dimostrato dalle fonti della letteratura artistica isolana per l’arredo storico[3], e la quasi completa perdita delle stesse opere lignee.

Qualche informazione su questo patrimonio artistico perduto, assieme alla memoria di alcuni nomi, traspare negli studi di Pierfrancesco Palazzotto sulle decorazioni degli oratori palermitani[4].

Opera dell’intagliatore Giovanni Calandra, sono i tavoli degli Oratori dei falegnami (1666), e di sant’Onofrio (datato e firmato 1667). Sono ben note le panche dell’Oratorio di Santa Cita, eseguite tra il 1700 e il 1702 da Giuseppe Porrizzo e dall’intagliatore Giovanni Marino. Su disegno di Antonino Grano sono i sedili, i tavoli dell’Oratorio delle Dame, eseguiti da Nicolò Aragona verso il 1711, in cui l’impianto architettonico è ornato da intagli in legno dorato e tarsie floreali in legni policromi.

Per quanto riguarda invece l’arredo domestico, Alvar Gonzàlez-Palacios ha reso noto un interessante mobile[5] a doppio corpo, impiallacciato in palissandro con intarsi in avorio e madreperla e legni policromi, firmato “Ioannes Clavella Alias Garofaro Fecit”. Sull’anta a calatoia sono intarsiati due episodi biblici, sui cassetti della parte inferiore scene di vita popolare e bucolica. Il mestiere degli “scritturisti” – le cui origini risalgono alla seconda metà del Cinquecento quando artigiani tedeschi e olandesi di fede cattolica si stabilirono nel Sud dell’Italia, soprattutto a Napoli – si è qui ridotto ad un’arte popolare.

Non stupisce dunque che il cofanetto di cui si scrive fosse ritenuto, nella collezione veneziana di Ferruccio Mestrovich (1921-2019) da cui proviene, un lavoro veneziano in virtù della sua decorazione a rabeschi in avorio su fondo nero, non dissimili da quelli che caratterizzano gli straordinari piani in ebano e madreperla dei tavoli a muro acquistati dal marchese Giampaolo IV Meli Lupi di Soragna a Venezia nel 1701, opera di due misteriosi artigiani di nome Sebastiano Novale e Giovanni Callegari[6].

Davvero la fitta trama di arabeschi in avorio abitati da putti e uccelli del coperchio ricorda quella dei viluppi in madreperla dei tavoli ancora oggi presso il castello di Soragna. Ma le assonanze sono più apparenti che sostanziali: il cofanetto e i tavoli appartengono alla medesima epoca, quella dell’ultimo Barocco al volgere del Seicento, ma le differenze sono evidenti e il luogo di origine del cofanetto va cercato lontano da Venezia.

Appartiene alla tradizione dell’Italia meridionale la tarsia in avorio rifinita da incisioni. Capitale di quest’arte fu, a partire degli ultimi decenni del Cinquecento, Napoli. I mobili più famosi di questo genere, sono gli stipi eseguiti, tra gli ultimi anni del secolo e il primo decennio del Seicento, dallo “scrittorista” Iacobo Fiamengo assieme all’incisore di avori Giovanni Battista De Curtis, decorati da ornati finissimi, ispirati ai repertori della grottesca[7].

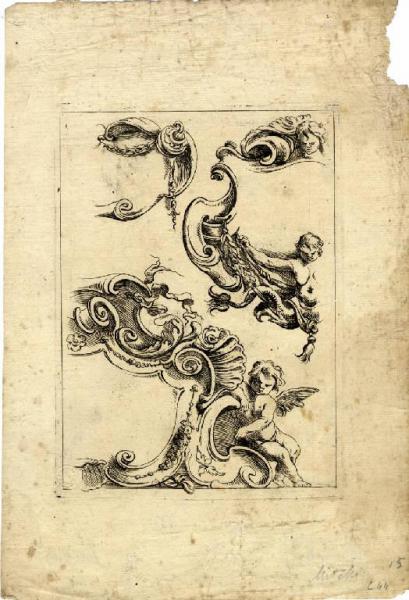

Repertori il cui impiego da parte dei maestri “scrittoristi” non risulterà obsoleto, nel Vice regno, ancora un secolo dopo, come dimostrano le tarsie con le coppie di draghi le cui code diventano girali fogliacei e i mascheroni barbati, sulle fasce del nostro cofanetto. Modelli inevitabilmente informati dall’adattamento barocco che di queste fantasie manieriste fece, a metà Seicento, il bolognese Agostino Mitelli (1609-1660) in una serie di stampe che ebbero larga diffusione. Tratta da un’incisione di Mitelli è l’invenzione della cartella abbracciata da due putti che, al centro del coperchio, racchiude l’insegna della Concordia, rappresentata da due braccia nell’atto di darsi la mano e una stella dei venti. “La Concordia è la mia bussola”, doveva essere il motto caro all’ignoto committente le cui iniziali E N L compaiono nell’insegna.

È però il disegno dell’ornato fogliaceo che dilaga sul coperchio, a suggerire un luogo preciso del Sud Italia, mostrando l’appartenenza dei maestri che disegnarono, realizzarono e incisero l’avorio, al gusto dell’ornamentazione siciliana dell’ultimo Seicento. L’horror vacui che caratterizza l’imbricata foresta abitata da uccelli e putti intarsiata sul coperchio, è una delle caratteristiche di numerosi disegni d’ornato che due pittori siciliani, Antonino Grano (1660-1718) e Pietro Aquila (1630ca.-1692), misero a punto per l’architetto Palermitano Giacomo Amato (1643-1732) – spesso appropriandosi delle fantasie del bolognese Mitelli. Invenzioni ancora visibili in centinaia di fogli conservati negli album del Fondo Amato, presso la Galleria regionale di palazzo Abatellis a Palermo[8] – che furono di ispirazione per gli stucchi di Giacomo Serpotta (1656-1732), per i lavori in legno, argento, e altri materiali preziosi, di una schiera di artigiani palermitani nei decenni a cavallo tra Seicento e Settecento. Viene alla mente un raro e prezioso oggetto palermitano, accostabile al nostro cofanetto: il leggio, in argento e tartaruga, reso noto da Maria Concetta Di Natale nella ricordata mostra Splendori di Sicilia[9]. Una cornice composta da girali fogliacei, festoni di fiori, due angeli e una corona, racchiude la figura di un re (forse Filippo IV di Spagna), stante su un basamento costituito da una proteme di leone. Vi ritroviamo il medesimo lessico ornamentale – un poco più arcaico – e la medesima sintassi compositiva che guidarono il disegnatore, l’ebanista e l’incisore, che allestirono, a Palermo, ormai al volgere del Seicento, il nostro cofanetto.

[1] M. C. Di Natale (a cura di), Splendori di Sicilia. Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, Milano, 2001 [2] M. C. Di Natale (a cura di), Artificia Siciliae. Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo, Milano, 2016 [3] S. La Barbera, Le arti decorative nelle fonti e nella letteratura artistica siciliana. In: Splendori di Sicilia, p. 261 e sgg. [4] P. Palazzotto, Giacomo Serpotta. Gli oratori di Palermo, Palermo, 2016, p. 51 e sgg. [5] A. Gonzàlez-Palacios, Mobili palermitani, in: Nostalgia e invenzione. Arredi e arti decorative a Roma e Napoli nel Settecento, Milano, 2010, p. 52, fig. XXII [6] G. Cirillo, G. Godi, B. Colombi, Soragna, Milano 1999, p. XVII, p. 36 [7] G. Beretti, Con l’ebano e l’avorio. Giovanni Battista De Curtis, Iacobo Fiamengo e lo stipo manierista napoletano, Milano 2020 [8] S. De Cavi (a cura di), Giacomo Amato. I disegni di Palazzo Abatellis, Architettura, Arredi e Decorazione nella Sicilia Barocca, Roma 2017 [9] M. C. Di Natale, Op.cit., 2016, p. 404